2025年8月21日(日本時間)に打ち上げを予定している超小型衛星RSP-03(愛称ハモるん)、そのメインミッションは「星のシンフォニー」。つまり宇宙の星々の取得データを音の要素に変換して多重音のシンフォニーを形成する、「作曲演奏家としての人工衛星」を実現することです。

はるかかなたの宇宙空間でハモるんがどのように作曲するか気になりませんか?

ハモるんの作曲プロセス

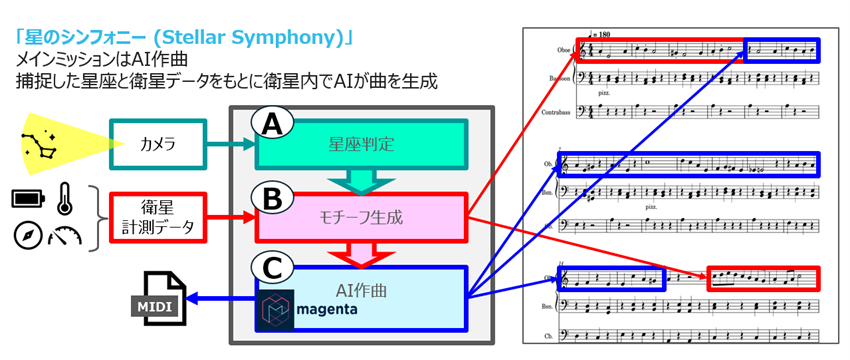

ハモるんが宇宙で音楽を作り出すプロセスは、主に三つのステップで構成されています。最初のステップは「星座判定」。これは、ハモるんが画像を撮影し、その画像から星座を判定する処理です。続く「モチーフ作成」では、星座判定の結果や衛星の計測データに基づいて、楽曲の核となる短いメロディーの断片=モチーフを生成します。「AI作曲」の段階では、モチーフを元にAIがより長いフレーズやハーモニーを生成し、楽曲を豊かにしていきます。

本記事では、各ステップでハモるんがどのように作曲していくかを解説します!

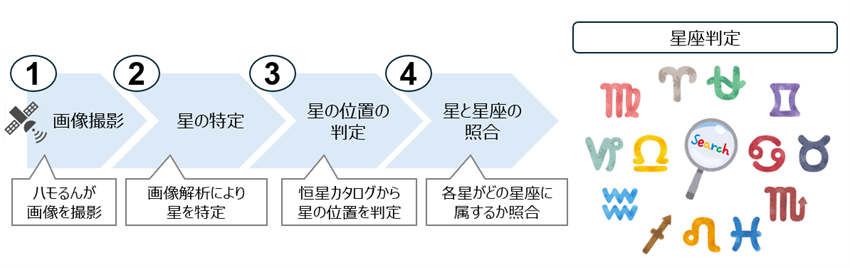

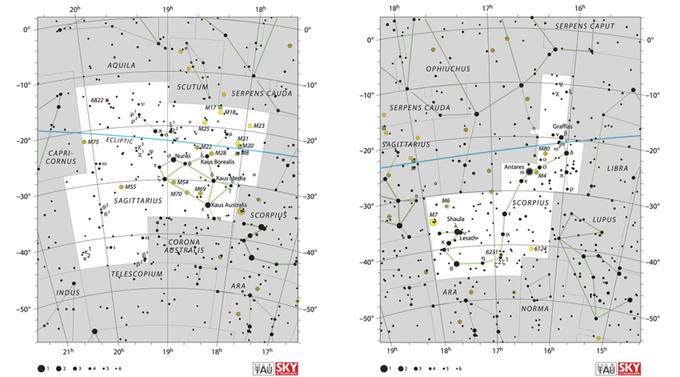

ハモるんが宇宙空間で最初に行うのは、自身が観測する星座を特定する「星座判定」です。星座判定は「画像撮影」「星の特定」「星の位置の判定」「星と星座の照合」のプロセスで行われます。

星座判定 ステップ1:画像撮影

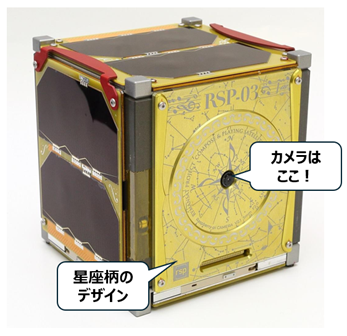

ハモるんが宇宙空間から写真を撮影します。ハモるんの黄金色の面の中央には、小さな高性能デジタルカメラ(Raspberry Pi カメラモジュール V2.1)が格納されています。このカメラで宇宙の星空を撮影します。

星座判定 ステップ2:星の特定

撮影された画像全体から星を特定するために、Source-Extractorというソフトウェアを使用します。

Source-Extractorは、画像解析によって「周囲より一定レベル以上明るい画素の集まり」を星が映っている可能性の高い領域として検出し、さらにそれらの明るさの等級を計算します。

出典:https://astro-dic.jp/sextractor/

星座判定 ステップ3:星の位置の判定

前のステップで判定された星の位置情報と明るさの等級情報をもとに、既知の星が登録された恒星カタログと照合を行い、星の天球上の位置(地球から見た星の方向を示す座標、赤経赤緯)を取得します。

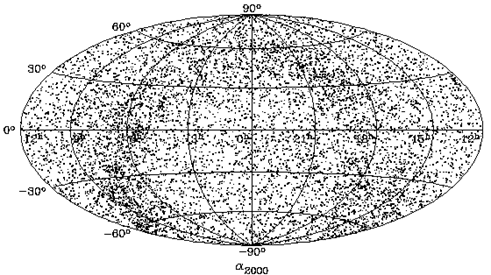

恒星カタログは、米国イェール大学が作成しているカタログ「Bright Star Catalogue」を利用しています。このカタログには6.5等(肉眼で見える星相当)までの恒星が含まれています。

出典:http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html

星座判定 ステップ4:星と星座の照合

前のステップで取得した「星の天球上の位置(赤経赤緯)」「明るさの等級」情報と、国際天文学連合(IAU)が定めた88つの星座の境界線データとを照らし合わせ、赤経赤緯がどの星座の領域に属しているかを判定します。

出典:https://www.nao.ac.jp/news/blog/2022/20220809-constellation.html

いよいよ作曲へ

さて、ここから作曲フェーズに入っていきます!

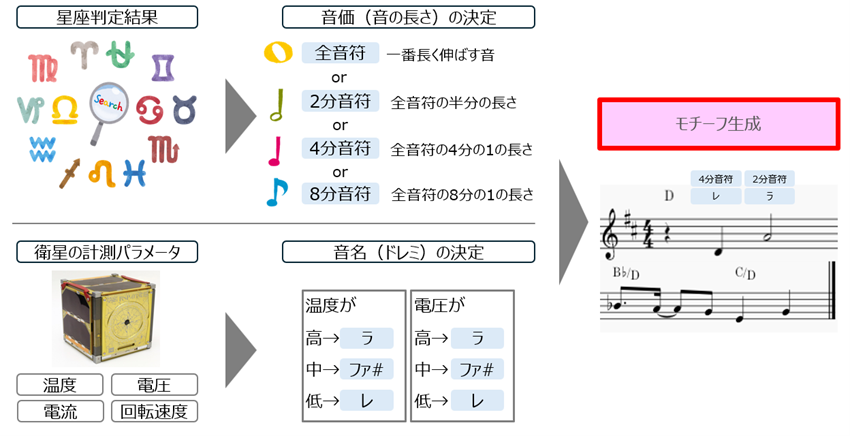

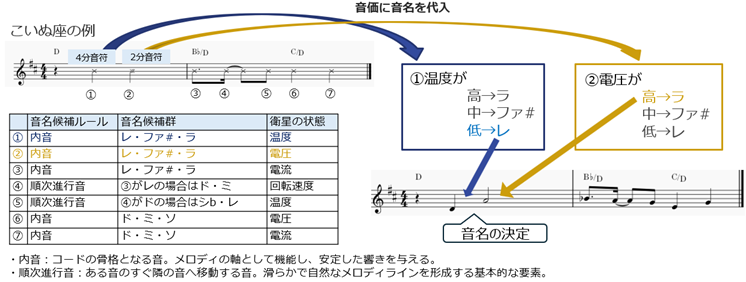

まずはモチーフと呼ばれる、楽曲の核となる短いメロディーの断片を生成します。モチーフ生成では「(前述の)星座判定結果」「衛星の計測データ(温度、電圧、電流、回転速度)」の2つの情報を使います。「星座判定結果」からは音価(音の長さ)を、「衛星の計測データ」からは音名(ドレミ)をそれぞれ決定し、モチーフが作成されます。

以降で詳しく解説していきます。

モチーフ生成の流れ

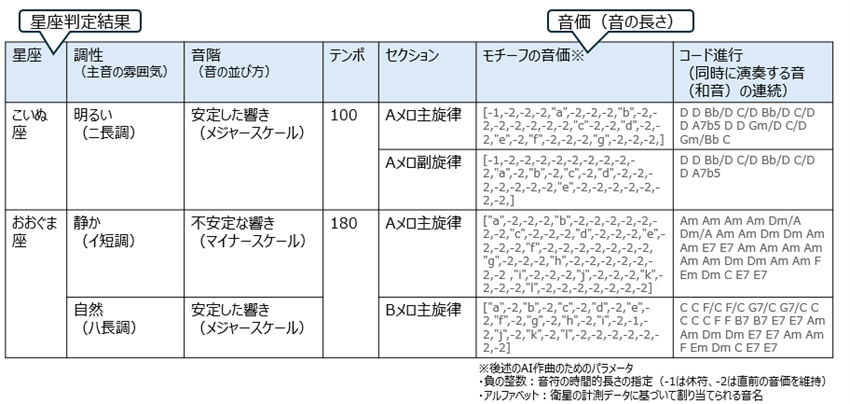

モチーフ生成にあたっては、あらかじめ用意された作曲パラメータを利用します。作曲パラメータは88つの星座ごとにあらかじめ定義されているため、ここで「星座判定結果」からどのパラメータを使うか特定します。

作曲パラメータにより、先に述べた音の長さ以外に、音楽の雰囲気やテンポ等も定められます。例えば「こいぬ座は明るいメロディー、おおぐま座は穏やかなメロディー」のように、作曲パラメータから音楽の特徴が決まります。

ここまでのプロセスで、ハモるんが撮影した画像からモチーフを作成することができました。この段階ですでにメロディーはしっかり生成できているのですが、ハモるんが目指すのは「星のシンフォニー」。すなわちオーケストラのような多重音のシンフォニーです。ここからはAIの力を使って続きのメロディーを生成し、楽曲の完成度を高めていきましょう。

AI作曲には「Magenta」を使います。MagentaとはGoogleのAI研究チームが開発したオープンソースのAIプロジェクトで、大量の音楽データからメロディー、リズム、ハーモニーなどを学習しています。

Magentaには7つの作曲モデルがあり、それぞれに特徴がありますが、ハモるんが目指す音楽スタイルや実現したい機能の観点からハモるんは下記2つのモデルを採用しています。

・Improv RNN(コード進行に沿ったメロディー)

与えられた短いフレーズやリズムパターンを元に、続きを自然に生成することが可能なモデル。

・Polyphony RNN(バッハ風合唱曲)

バッハのような、複雑で豊かな音楽テクスチャを生成できるモデル。

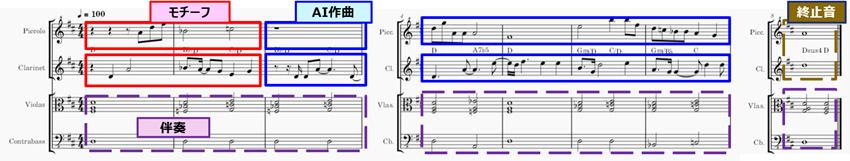

さて、いよいよ楽曲の完成が近づいてきました。各プロセスで作成した楽曲を合成していきます。

「星座から作成したモチーフ」と「AIが作成した楽曲」以外に、「フレーズの終わりを示す終止音」「あらかじめハモるんに搭載された伴奏パートやベース音」もプラスして曲を合成、オーケストラのような多重音の楽曲が作成されます。

モチーフからなる主旋律にAIが作成したメロディーが重なり、楽曲の土台を伴奏とベース音が支え、多重音のシンフォニーが実現します。

宇宙の作曲家ハモるんが星からどのように作曲するか、イメージわきましたでしょうか。

ハモるんが作曲した音楽データは、2025年8月21日の打ち上げ以降、順次一般公開される予定です。ぜひ続報をチェックしてくださいね!

RSP-03搭載のロケット打ち上げのお知らせ

ハモるんが宇宙へ行く日が、とうとう決定しました!

打ち上げ予定日:2025年8月24日(日本時間)

打ち上げ予定便:SpX-33

Falcon 9 Block 5 | CRS SpX-33

https://nextspaceflight.com/launches/details/6915

ISS「きぼう」補給船であるSpX-33によって国際宇宙ステーション(ISS)に運び込まれた後、軌道に投入されます。

打ち上げ、そしてハモるんのISSへの旅路が無事成功するよう、ケープカナベラルに向かって念を送ってください!

【関連記事】

RSP-03特設ページ

リーマンサット・プロジェクト、3機目の超小型人工衛星「RSP-03」引き渡し完了と打ち上げ計画のお知らせ(2025/4/12追記あり)

音楽素人が作曲を勉強してみた~RSP-03活動レポート〜

【この記事を書いたメンバー】

【この記事を書いたメンバー】

広報部オウンドメディア課 &RSP-03外部公開系 じゅりー

宇宙と衛星に詳しくなりたい会社員

【この記事を書いたメンバー】

【この記事を書いたメンバー】